成长型思维如此重要你有吗?

发布日期:2024-04-02 04:34:30 作者: 环球直播室一次到一个企业上课,到教室发现没有便利贴,我问助教“没有准备便利贴吗?”他告知我“没有便利贴”。我严肃地(这不是我平常的风格)说“我上课必须要便利贴,想办法去找便利贴。”过了一会,他们找来了便利贴。我问“哪来的?”对方说“在其他部门找来的。”过了一会,需要把音频线插到我的电脑上,他插了半天,告诉我“线短。”我说“那就想办法!”过了会,插上了。经过这个案例,我猛地发现读过《终身成长》这本书的伙伴会发现,这就是在书中提到的固定型思维和成长型思维。只是我当时提出这个观点时还没有读过这本书。所以本文,我们就按照这本书里提到的概念展开分析。

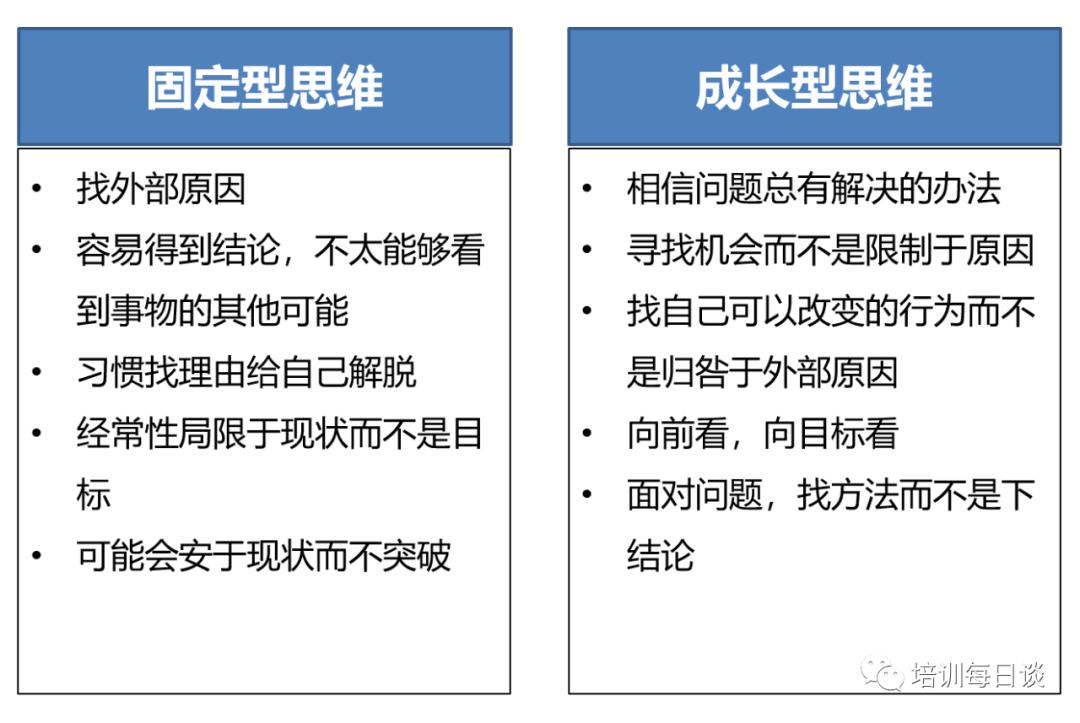

人力资源部经常抱怨说“高管不重视培训”,如果成长型思维就会改为“如何让高管重视培训?”有学员说“他们的领导安排了出差,不能来参加培训。”,那成长型思维就是“怎么样才可以让领导将安排到其他时间,而不是培训的时间?”

有的职场人认为“老板不喜欢我”,而成长型思维会是“如何让老板认可我?”……

有人认为“疫情给公司和自己造成了很大损伤”,而成长型思维的人会问“我们如何化危为机,把握机会,实现突围?”

微软曾经全球市值最高的网络公司,但是在移动网络时代,却被远远的落在了后面,在智能手机硬件、操作系统领域绝对没它的身影。很多人感慨,没赶上这波的微软,恐怕是要退出历史舞台。

力挽狂澜的是在2014年接手的纳德拉,在纳德拉接任微软CEO的2014~2019年,微软实现了逆风翻盘,且重回巅峰。相应地,微软在2019财年给纳德拉涨了66%的薪资,总共4290万美元。

纳德拉接任后开展的第一件事就是重塑文化、刷新使命,微软的使命是“予力全球每一人、每一组织,成就不凡”,而其原有的使命是“让每个家庭的桌上都有一台电脑。”,大家能看到这种刷新后的变化吗?

纳德拉开展的第二项变革就是推崇“成长型思维。”纳德拉用了什么方法来打破微软的固定型思维呢?

《终身成长》作者提出了一个培养成长型思维四步法:接受、观察、命名、教育。纳德拉改造微软,主要用了四步法中最关键的三步:

第一步,接受。纳德拉给每个高管送了一本《终身成长》,书中大量的案例展示了不同思维模式给人类带来的不同行为和结果,对照这些案例,高管们可以觉察并接受这一事实:微软以及他们自身都有固定型思维,而且很严重。

第二步,观察。纳德拉通过观察发现,导致微软陷入僵硬文化的根本原因有三方面:1. 末位淘汰考核制度使员工们“都要验证自己是最聪明的人”,互相之间缺乏合作;2. 不重视客户的真实需求,不能创造性地实现用户的需求;3. 等级观念严重,包容性不够,限制了员工的自发性和创造性。

第三步,教育。就是自我修理、自我改造。针对微软陷入僵硬文化的三大主因,纳德拉采取了相应的措施来刷新微软:

微软原先的末位淘汰考核制度,直接引发员工只注重个人绩效,相互竞争而不合作。纳德拉实施的新考核方案则不仅考察员工个人的工作,还考量员工之间如何协作、如何让自己的工作成果为他人所用,这给予员工更多的合作交流的机会。这样,考核从之前的强调单个组织和个人,变为强调整体和团队,促使员工们相互合作、相互学习、共享成果。这为新理念的实施松了土、打下了良好的基础。

当时微软的员工都觉得自身很牛,不重视客户的需求和意见。纳德拉要求员工和客户交流时要带着好奇心和同理心去倾听、充分了解并解决客户的需求。同时鼓励员工向外界学习,并将学到的东西带回微软。

包括招聘多样性的员工、开会时提倡让更多人表达想法、在思考和决策阶段考虑来自各方的观点和建议,等等。这些举措为微软输入了新鲜的血液和观点,使得微软更包容、更合作。

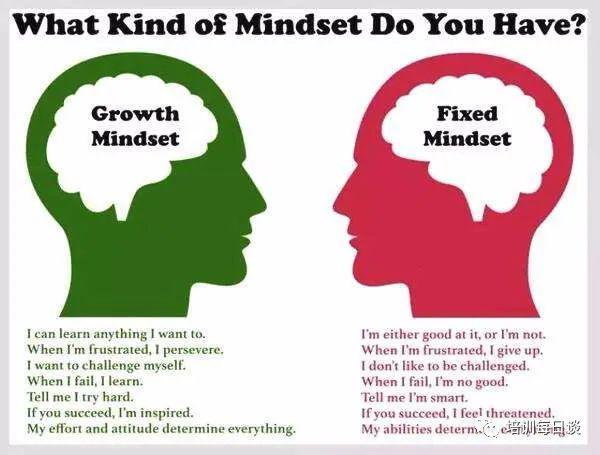

在《高效能人士的七个习惯》里很重要的一个习惯是“以终为始”,这在大量的管理学、成功学、心理学等理论里都有提及。而训练成长型思维的第一个任务就是要设定清晰的目标,而且不断看前方的目标。比如,老板安排你去拜访客户,你要想到的是拜访客户的目标是什么,为何需要去拜访客户。然后为实现这个目标做大量准备和尝试,同时在遇到困难时,强烈的目标感也会给你力量来寻找方法。正如开始时提到的案例一样,助教看到的是没有提前准备便利贴(在我的物料准备清单里是有这一项的),而我看到的是我上课必须要用便利贴。在这种情况下,这个目标就会给人力量,为了这个强硬的目标而找方法。关于目标,马克·吐温曾经这样说过其意义和价值“你生命中最重要的两天是你出生的那天,和你意识到它为什么重要的那天。”这其实已经超脱我们简单意义上的目标。已经上升到到愿景、身份和价值观,在教练领域,我们会花大比例时间和客户讨论这几个问题,很多时候客户想明白了自己想要什么,这种强大的动力会帮助他找到资源和方法来解决问题。

问题出现时如果深陷问题的泥潭,只是被自己限制于现状的无助,那就很难有解决办法,或者只能求助于他人。如果这时候抬起头来看一下自己的目标,看看有哪些可能的方法来实现自身的目标,那可能会想出很多解决方案。其实,在实现目标的路上很难有平坦而言,而这正是我们努力的价值所在。记得在教练课上,老师给我们举了个给地面刷漆不看目标把自己刷到角落里的案例。在教练课程里,我们大家常常练习“As If”的案例,比如“如果目标实现了,我们正真看到了什么?”“如果你的项目很成功,你看到了什么?”“如果你的客户站到你面前,他会对你说什么?”教练相信任何一个人都有解决实际问题的资源和能力,这样的练习就是让自己跳出现状的局限性,多看到未来,看到多种可能性。

不管是成功还是失败,不管是别人成功还是失败,如果将这样的成功归因于外部原因、家庭出身、运气、性格、智商等这些短时间之内无法改变的因素,那就很难在实践中获得成长。比如身边的同事得到了提拔,有人说“她就是长得漂亮,嘴巴又甜,领导就喜欢她这样的。”这样的归因显然就是固定型思维,我们并不能在这样的案例中获得任何成长。最近很流行“复盘”,其实在复盘中很重要的是对经历中的行为进行复盘,找到“可控性因素”而不是“不可控因素”,因为只有在可控性因素中我们才可以获得成长的方法。有一次在阳光电源给管理人员讲《复盘》,在复盘中有不少学员都会习惯性归因于外,找不可控因素,然而在我给大家讲了“成长型思维”后,大家开始刻意练习这种思维。比如,有人说“我们的领导不重视培训”,其他学员会问“那我们大家可以做些什么?”,这时候有人回答“我们大家可以想办法影响领导,让他们认识到培训对我们个人和团队成长很重要。”这就是成长型思维,当遇到自认为的不可控原因时,问一句“我可以做什么?”,回顾到自己的努力方向。

首先,你要评估下贵公司在多年的成长过程中,有没形成固定的思维模式,中高管固守于传统的经营模式,如果缺乏创新性,那一定是固定型思维占了上风。在这次疫情中,我们大家可以清晰地判断一个组织是固定型思维还是成长型思维的组织。包括正处于水深火热中的这些国家,哪些国家的领导人和民众表现地更像是固定型思维?相信你也非常容易判断。

固定型思维的企业还在痴痴等待着疫情尽快过去,让组织恢复原有的业务模式,但是你想想看,疫情过去后,这样一个世界也变了,怎么会给你旧有的运作模式留下机会?但成长型思维的企业会迅速反应,调转方向,在疫情中寻找新的机会。比如正在兴起的短视频,慢慢的变成了主流的媒体形式,抖音、快手等慢慢的变成了新的商业设施,网红、直播甚至成为一个企业的标配,这就是在疫情期间形成的新趋势,你的企业有没有抓住这样的机会?

对于任何一个组织或个人,都很难改变外部的环境变化。拥抱变化就是看到变化后,不排斥,不固步自封。正如诺基亚错过了智能机时代、柯达颠覆于数码时代。我们别想靠单个组织或个体力量来拖慢时代的进化速度。要学会站到未来的美好愿景看现在。正如前面提到的微软错失了互联网时代一样。云、AI等就是未来,因为这会为人类赋能,这样的趋势对于组织就需要拥抱。很多人都知道柯达是胶片影像业的巨头,但鲜为人知的是,它也是数码相机的发明者。然而,这个掘了胶片影像业坟墓、让众多企业快速地发展壮大的发明,在柯达却被束之高阁了。在传统机械型组织里,一个“异端”的创新,很难获得足够的资源和支持,甚至会因为与组织过去的战略、优势相冲突而被排斥,因为企业追求精准、控制和可预期,很多创新难以找到生存空间。

一个组织要有专门的人士研究时代的变化,而不是等慢慢的变成了趋势,再去拥抱这种变化,聪明的企业会早半步洞察到这种变化,而做好万全准备迎接风口。在《王东岳的中西哲学启蒙课》中提到了懒蚂蚁现象,首先解释一下什么叫懒蚂蚁。生物学家研究之后发现,蚂蚁群体总是军团化行动,但总有那么几只懒蚂蚁,它们不参与蚂蚁军团的采食活动,在群体之外的不同方向上游荡。懒蚂蚁在外面游荡,其实就是在为蚂蚁群体寻求新的生存资源。你的组织中有懒蚂蚁吗?懒蚂蚁在组织中有没影响力?

如果一个组织中新想法慢慢的变少,那这个企业就趋近于封闭,这样的组织会崇尚权威,听从于某些或某个领导者。而任何人都有认知遮蔽,而且会在被崇尚中迷失方向,笃信于自己的判断。很多人还用传统型组织和创新型组织来区分企业,但是现在的企业不应该这样分类了,应该都是创新型组织。

所以鼓励新想法应该成为在开会、决策、业务发展等各领域的核心原则,当然鼓励新想法并不意味着一定采纳新想法,但在组织内要给予各种新想法产生的土壤。容许试错,马化腾在《灰度法则的七个维度》里面讲了一个维度叫“冗余度”。他认为,在创新这样的一个问题上,要留有冗余,允许失败,允许浪费。从进化的角度看,大部分的变异是被浪费掉的。但是只要有少部分变异能够脱颖而出,获得优势,物种就能够生存发展。

企业会遇上问题、困难、挑战,这很正常,而这往往也是新的成长机会所在。鼓励正向思考,并不是说不正视问题,而是要在问题中看到机会,看到可能改进的空间。比如疫情无疑给这样一个世界重重的一击,很多企业处于生死存亡的边缘。但也确实很多组织在疫情中进化了,长出了新能力。正向思考就是:我有什么办法?我可以怎么做?为越来越好的结果,我能采用哪些行动?

比如大考之下,柳工集团书写“双战役”高分答卷,几组数据堪称亮眼——工业总产值同比增长4.4% ,在国内行业需求释放延迟、市场整体不容乐观的大环境下逆势“飘红”,装载机、挖掘机、推土机、压路机等产品市场占有率大幅度的提高,核心产品装载机市场占有率上升5个百分点,挖掘机产品进入行业前三甲。

柳工坚持疫情防控与生产经营“两手抓、两手硬”,实施“非常之时,非常之策”确保复工后生产经营有序推进。疫情期间没办法做线下销售,营销系统和各直营公司开启了“5+2”“24小时全天候交车”工作模式。经营销售的策略推陈出新,柳工将常态化营销转向线上直播销售、发布新产品等营销模式,让国内外更多潜在客户足不出户就能快速了解柳工设备,实现线上交易。

你看到,他们没被困难所难住,而是迎难而上,寻找出路,实现了一波新增长。

《反脆弱》一书中提到,局部的脆弱可能会带来整体的反脆弱,短时的脆弱可能会带来长期的反脆弱。

对于一个不曾经历风雨的个体来说,那很可能在遇到困难挫折时一筹莫展,这是脆弱的;同样对于一个企业,不可能有一帆风顺,不经历困难曲折的企业也可能是脆弱的。所以,在遇到任何困难时,都要从中发现新的机会。比如在今年的艰难时期,盒马能快速反应,第一个推出了大显身手的“共享员工”模式。

老乡鸡董事长束从轩乐观开朗,在疫情之处发布视频给员工带来信心和希望,3月18日发布新战略,逆市拓展,将2020发展的策略确定为:干净卫生,布局全国。他们在困难中寻找迭代机会,将提升卫生水平作为重中之重。

所以成长型思维看起来就是转念之间的事,但要一直的刻意练习,对于一个组织,更要一直推进,这是一种组织心智模式的打造。

你有成长型思维吗?你的企业有成长型思维吗?本文对你有什么启发?返回搜狐,查看更加多

服务热线:

服务热线: